《煙花·冷》:感動人的身體像天堂像海洋

《煙花·冷》:感動人的身體像天堂像海洋

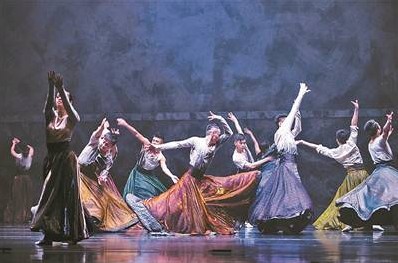

7月23日晚,桑吉加的現(xiàn)代舞《煙花·冷》在天橋劇院演出,大幕揭開,三面灰色的水泥墻道具把舞臺圍成個“U”形空間,墻面沒有過多的修飾,在冷清的燈光下,就像鱗次櫛比的高樓大廈的墻面一樣投射出城市的冷漠、無情與疏離。16位舞者置身其中,圍成一個圓圈,重金屬音樂一聲聲砸下,如同城市響雷一樣的建房子的打樁聲,讓人聽了焦慮、膽戰(zhàn)心驚,在這驚悚的聲音中舞者裙袂靜靜地翻飛,像大海的波浪一浪翻過一浪,抵死的浪漫,絲毫也感覺不到悲傷。我想起《泰坦尼克號》船沉的最后那一刻,在甲板上為逃亡的人們做最后演奏的音樂家們,也為自己的生命送上終曲,優(yōu)雅而不畏懼。這便是桑吉加的舞蹈氣質(zhì),優(yōu)雅而浪漫,激情而克制。這是一種大劇場演出的氣質(zhì),也難怪這些年桑吉加的作品在歐洲各地巡演,長盛不衰。

這是一個關于城市記憶的故事,主要講述了香港這座城市在現(xiàn)代文明之中的變遷,在高樓林立的環(huán)境之中人的變幻莫測的命運,以及感傷的記憶。“曾有很多輝煌燦爛的城,如夜空中的煙花,在最璀璨的瞬間轉冷成灰,城中那些相愛的人們都已飄零四散……”16位舞者來自香港城市當代舞團,都是土生土長的香港人,桑吉加主要通過他們對這座城市多個經(jīng)典街區(qū)、童年生活的碎片式記憶,以及現(xiàn)在的感受來談這座城市,演繹在這座城中人的悲喜人生。這看起來更像是一個調(diào)查式的新聞故事,被植于舞蹈之中。

三面灰泥墻道具圍起的舞臺空間,墻可以隨著直梯與滑輪上下前后滑動,隨著燈光的變化,整個空間也變幻無窮,看上去更像是一個“城市森林”:夜晚的某個冷冷清清的廣場、醫(yī)院、紅綠燈亮起的馬路、和媽媽一起逛的時裝店、人聲喧嘩的茶餐廳、某個視頻錄像室等。在醫(yī)院的那個場景,醫(yī)生手里晃動著溫度計歇斯底里地號叫著,不停地朝女病人指著,朝人群指著,感覺就像是在晃動一把手槍,一不小心就朝人群掃過去。場景的不斷變化隱喻了城市的重建、變遷、發(fā)展與蛻變的歷史過程,人在這樣的森林之中只有迷失。

在今天這樣一個消費型時代,城市的變遷歷史已經(jīng)不是什么新鮮主題,重要的是在這個主題之下的“借題發(fā)揮”,主要還是看這個載體之中舞者的氣質(zhì),即舞姿。16位舞者穿插其中,身著煙花一樣熏染的現(xiàn)代服裝,預示著生命也如同煙花,在最璀璨的瞬間轉冷成灰。上演的是一幕幕城市日常生活悲喜劇,瘋狂、悲傷、失落、焦慮、狂喜、孤獨……人類擁有的全部情緒,通過舞者細微的肢體語言,悉數(shù)釋放在舞臺上,舞蹈的動作并不放縱,極富張力,而又非常克制。

事實上,大多數(shù)舞蹈觀眾并不在意舞蹈講述什么故事,即便是在福金的芭蕾時代,舞蹈也講述不了什么深奧的故事,主要還是看舞蹈的“氣質(zhì)”。可以這么說,在現(xiàn)代舞蹈中,三流的舞蹈在講故事,二流的舞蹈在講身體運動技巧,一流的作品是在講氣質(zhì)、情懷,探討人類的終極問題。當然,舞蹈終其是通過身體運動來表達藝術的,繞過身體運動來談舞蹈是空的,反之,如果僅僅只有舞蹈的運動技巧,而沒有氣質(zhì),整個舞蹈和玩雜技的沒什么區(qū)別。在現(xiàn)代舞中,故事的存在主要是作為挖掘舞者人性而存在的。

桑吉加的舞蹈有一個特點就是動作非常快,充滿了激情與力量,有時我覺得看他的舞蹈就像看李小龍功夫一樣,非常過癮。在早期,桑吉加在接受采訪時表示,他不喜歡慢的舞蹈動作,也不喜歡冷冰冰的技術。而他自己,過去二三十年中作為舞者,各個流派的身體運動技巧幾乎探索、嘗試盡了。然而在《煙花·冷》中,你幾乎看不到任何一個流派的舞蹈動作,完全是他自己的風格。開頭的序曲有觀眾覺得像土耳其民族舞,也有人說是立陶宛民族舞風格,其實是桑吉加故意賣關子,序曲之后舞蹈風格突變,沒有了任何民族舞風格。作為“亞洲第一完美舞者”,桑吉加本人長手長腳,他的舞蹈更像是各種幾何體結構的組合。在《煙花·冷》中,無論是獨舞、雙人舞,還是群舞,你都可以看到舞者們的身體在臺上呈現(xiàn)的幾何結構,這種舞蹈技巧的難度非常高,且充滿了力量感,凸顯的是舞者的爆發(fā)力與張力。每位舞者都熱血賁張,充滿了激情。演出結束后我一直在想,到底是什么讓我喜歡上這場演出?抑或說,到底是什么讓我喜歡上桑吉加的舞蹈風格?其實就是舞者在臺上的力量與激情。

在電影《黑天鵝》中,具有完美舞蹈技巧的妮娜渴望在新一季的《天鵝湖》中出演黑天鵝,劇中導演托馬斯覺得妮娜太乖乖女,便以邪惡的方式激發(fā)她身體里潛藏的激情。在托馬斯看來,僅僅有完美的技巧而沒有這種迸發(fā)的激情,飾演的黑天鵝將會是死的。桑吉加作品之所以與眾不同,就是他充分挖掘了年輕舞者身上的潛能,凸顯力量感,不把激情丟掉。

在《煙花·冷》中,桑吉加大量運用了人的聲音,主要是粵語、英語,即便我們這些普通話觀眾也非常有代入感。如在開始的那幕,三位男女逛街時女舞者瘋狂的、肆無忌憚的笑聲、哭泣聲,幾位女舞者圍成圓圈時唱粵劇的柔美的聲音,站在麥克風前演講的男舞者的聲音,朗誦詩歌的聲音等等,這些聲音從頭至尾充斥著整場演出,非常戲劇化。但是你并不認為這是一場戲劇,你依然覺得它是一部充滿舞蹈性動作的作品。在2013年《重置》那部作品中,桑吉加也大量運用了人的聲音,這大概是他不想舞蹈演出看上去像一部啞劇。桑吉加追求的是藝術上的真實,在現(xiàn)代生活中,人是不可能不發(fā)出聲音的。這也是他對傳統(tǒng)舞蹈“無聲”的一種顛覆,這些年他把舞蹈技巧的探索延伸到人的聲音上,傾聽身體,捕捉和感受身體的內(nèi)在發(fā)出的共鳴,這便是桑吉加在“聲音舞蹈”上的探索。

作為現(xiàn)代芭蕾舞蹈大師威廉·弗塞斯唯一的亞洲門徒,桑吉加很年輕的時候便被譽為天才舞者。他在12歲時離開遠在甘南藏族自治州的家鄉(xiāng),到中央民族大學預科班學習舞蹈和漢語。6年后的一個偶然機遇接觸到現(xiàn)代舞,自此,現(xiàn)代舞內(nèi)在自由的風格令他瘋狂。年輕時候的桑吉加作為舞者上臺演出時,他的每一個動作都充滿了毀滅性的視覺沖擊力,他的代表作《火柴人》,那是令萬千觀眾感動流淚的一部作品。這也許是我們一次次走進劇場的動力,感動我們的依然是舞蹈中的身體,像天堂一樣干凈的身體,像海浪一樣富于激情的身體,而不是故事。正如葉芝詩的詩歌所言:“隨音樂搖曳的身體啊,灼亮的眼神!我們怎能區(qū)分舞蹈與跳舞的人?”